到了中年,许多人把精力都交给了工作和家庭,身体却很少“开口抱怨”。肝脏更是沉默,它负责处理营养、分配能量、代谢酒精和药物,还要参与胆汁分泌和免疫调节。它不爱闹情绪,但长期的小毛病叠加起来,悄悄就会变成大问题。

先说清楚:我们不渲染恐惧,养肝最重要的从来不是“神奇配方”,而是把每天的吃、睡、动安排得更顺。下面这3个常见习惯,是中年人最容易忽视的“伤肝点”。

一是作息长期紊乱。经常加班到深夜、周末报复性熬夜、睡前刷手机到停不下来,都会打乱身体的生物钟。肝脏的很多代谢与昼夜节律同步,夜里本该是“检修”和“清点库存”的时段,作息混乱就像不停机的工厂,机器磨损快却没时间维护。别指望某一次通宵就把肝“干坏了”,真正的伤害来自长期累积。简单做法:先固定上床时间,比如从1点改到12点半,坚持一周后再提前到12点;睡前半小时放下电子设备,让大脑有个“减速带”。

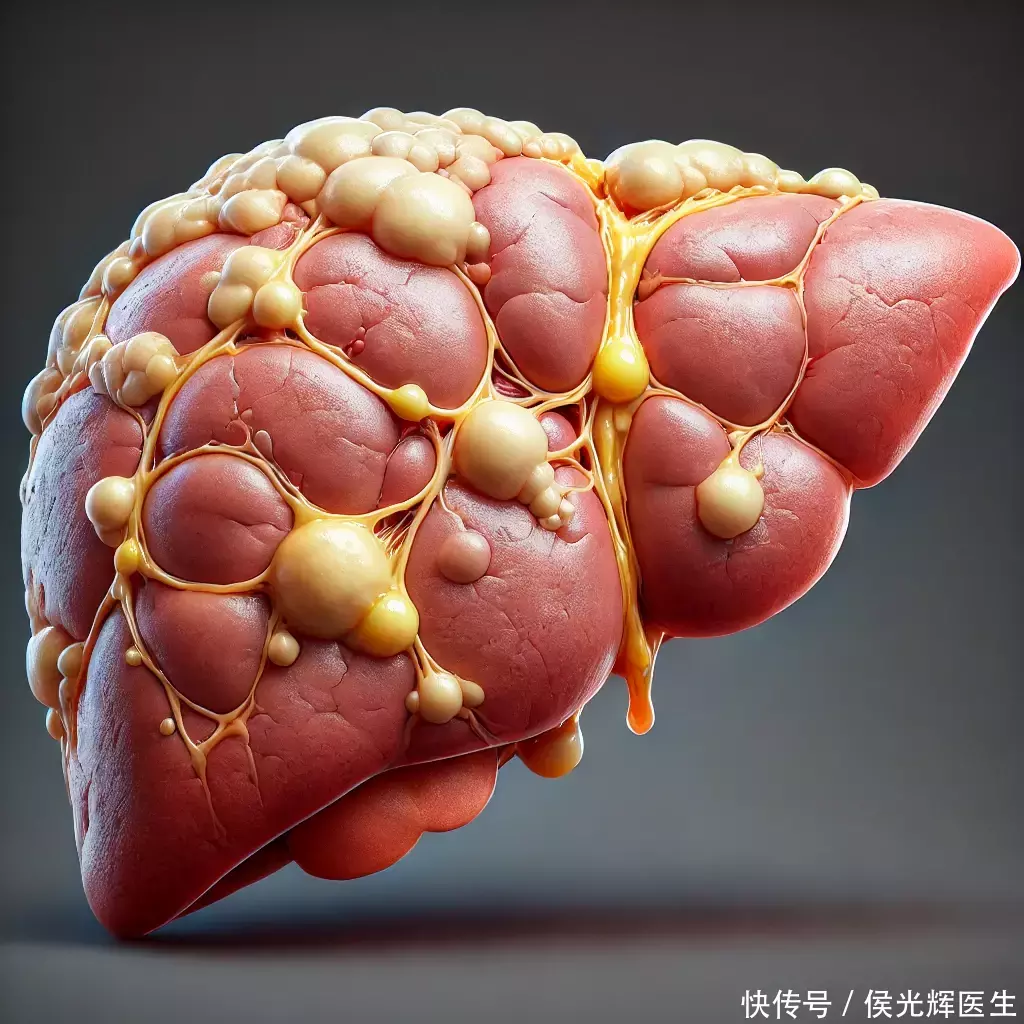

二是把“每天一点点酒”当成习惯。很多人觉得“小酌养生”,可现实常常变成“饭前来一杯、饭中再来一杯、聚会加几杯”。酒精主要靠肝来处理,超过它的承受能力,肝里容易“囤油”,久而久之出现发炎风险。已经有脂肪肝、肝炎、或正在服用影响肝脏的药物的人,饮酒的代价更高。更稳妥的做法:聚会提前说好“无酒也能尽兴”,用气泡水、无糖茶替代;如果确实要喝,至少给自己设“完全不喝的日子”,让肝有恢复的窗口。

三是“吃得精细+久坐不动”。三餐离不开精米白面、甜饮和油炸,再加上长时间坐着不动,能量消耗少,脂肪更容易在肝里堆积。腰围慢慢往上走,其实就是个直观信号。别把脂肪肝只理解成“胖人的问题”,很多“瘦胖子”也会中招。可操作的改变:把主食的四分之一换成全谷物或薯类,优先吃蛋白和蔬菜,再动筷子吃主食;饭后别瘫着,哪怕十来分钟散步,也比原地久坐强。

那怎么把肝放在“安全区”?与其追求复杂的方案,不如把细节做扎实。

先从“吃”下手。思路是“多样、清淡、有蛋白”。一盘菜里,尽量让蔬菜装一半,四分之一放优质蛋白(鱼、蛋、豆类、瘦肉),四分之一留给主食;甜饮少放在日常,只把它当作偶尔的“甜点”;油炸食物减少出现的频率,家里多用蒸煮炖。要是应酬少不了,大餐前先来一份清淡蔬菜或汤,别空腹上油腻。

再谈“动”。很多人被“每周必须运动多少”吓退,其实把运动拆成碎片就好:久坐每小时起来走两三分钟;上下楼尽量用楼梯;通勤时多走几站;能走就不坐、能站就不躺。让身体每天都有一点“轻微喘”的时刻,是给肝减负的有效方式。

最后是“睡”。固定的入睡和起床时间,比偶尔补觉更有用。下午以后减少咖啡因摄入,睡前不饮酒(酒精可能让你早睡,但会破坏后半夜的深睡),卧室保持安静、偏暗、温度适宜。把睡眠当作一项“长期工程”,比一次性补觉靠谱。

几个常见误区,顺带说清楚。其一,“体检转氨酶正常就没事”?不一定。有些脂肪肝在早期转氨酶并不高,最好结合腰围、体重变化、血脂血糖,必要时做个肝脏B超。其二,“护肝保健品能一劳永逸”?不同人群情况差别大,别把它当护身符,关键仍是生活方式。其三,“不喝酒就安全了”?高糖饮料、宵夜和久坐同样会给肝添负担。

什么时候该尽快就医?如果出现皮肤或眼白发黄、尿色像浓茶、右上腹持续隐痛或胀闷、莫名乏力食欲差超过两三周、恶心想吐、皮肤反复瘙痒,或体检提示转氨酶升高、肝脏B超异常,建议及时去看医生,别自己硬扛。已有乙肝、丙肝或长期服药的人,更要按医生建议定期复查。

护肝并不需要“苦行僧式”的生活。把作息调匀一点,把酒精和甜饮的边界划清楚一点,把久坐变成“动一动”,给自己留出睡眠的缓冲带。看似普通的小改动,在时间的维度里,往往比“猛药”更有力量。中年人最稳的健康,就是把这些朴素的日常,长期做下去。

鼎盛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。