有的人走进屋里,别人第一句就是“气色真好”;也有人总被说“脸色发白、没精神”。天生体质确实有差异,但更多时候,气色是日常习惯映出来的结果。把身体照顾在轨道上,脸上的颜色自然就“在线”。医生常说,想要面色红润、气血看起来充足,离不开三件事:睡得稳,吃得对,动得够。

先说作息。皮肤的血流分配、荷尔蒙分泌和夜间修复,和作息像齿轮一样咬合。越是晚睡、越是反复熬夜,交感神经越兴奋,外周小血管容易收缩,脸色就显得暗、灰、没光泽。把入睡时间稳定到一个区间,白天尽量固定起床,上午晒到一点自然光,生物钟稳了,晚上睡得深,皮肤的“维修时间”才有保障。很多人把入睡从凌晨一点挪到十一点,坚持两周,就会发现气色、黑眼圈和白天的精神一块儿改善。

第二件事是吃得对,关键不是“吃补品”,而是把造血的底层原料补齐。身体要把血养好,少不了三样“砖”:铁、维生素B12、叶酸。另外需要足够的蛋白来做“骨架”。怎么落地?一日三餐里安排:①铁的来源——瘦红肉、贝类、动物肝(不宜频繁)、蛋黄、豆制品;②B12主要在动物性食物,素食者需要特别留心;③叶酸来自深绿叶菜、豆类、柑橘类;④蛋白质把主食和肉蛋奶、豆类搭配起来。还有两个小技巧:餐里把“铁+维C”放在一起,比如菠菜炒鸡蛋配一点番茄或橙子,更利吸收;浓茶、咖啡尽量别紧挨正餐喝,以免影响铁的利用。经期量多、备孕和孕期、青少年长身体、纯素饮食者,更容易“缺砖”,饮食结构要更讲究,必要时在医生指导下补充。

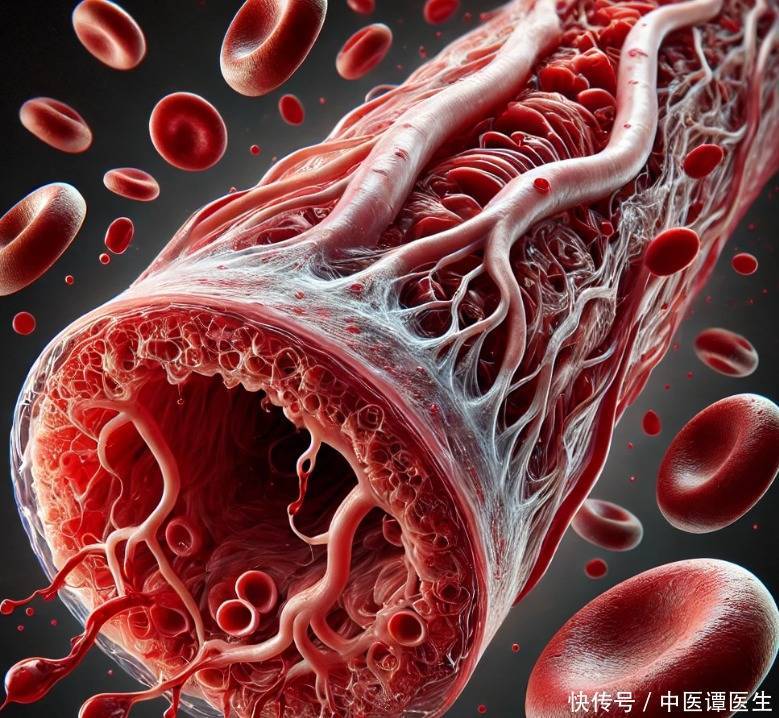

第三件事是动得够。气色好不好,除了“血够不够”,还看“血流得好不好”。适度有氧运动能让心肺把血液送得更远、更均匀;简单的力量练习则像“泵”,帮助末梢循环。久坐的人最容易脸色发黄、发灰,不妨给自己定一个容易执行的组合:工作日午后快走20~30分钟,爬两层楼当作间歇训练;每周挑两天做全身性的力量练习,如深蹲、俯卧撑、弹力带划船,各做2~3组;拉伸收尾。别小看这些“碎片运动”,一两周后,手脚温暖了,睡眠更稳,脸上也更有光泽。别忘了水分,整天口干、尿色深,血液也会更“黏”,气色就打折,随身备杯子,少量多次补水。

为什么这三件事管用?原理并不玄。作息稳,神经内分泌不乱,外周血管该收缩时收缩、该舒张时舒张;吃对了,造血的原料齐活,红细胞把氧背得到位;动起来,心肺与肌肉“接力”,血流把氧和营养送到皮肤和毛囊。三条链路串起来,镜子里的你自然有颜色、有精神。

常见误区要避开。第一,单靠“红枣红糖”就想补血,往往不顶事;第二,听说某种食物“补”就天天猛吃,比如动物肝脏,容易维A超量,得不偿失;第三,随意吃铁剂,既可能便秘、黑便,也可能掩盖病情。真正该警惕的是“越补越没劲”。如果面色长期苍白或发黄,动一动就心慌气短,指甲易裂、掉发增多、嘴角老起皮,或月经量明显增多,别硬扛。去医院查一查更稳妥:血常规、铁蛋白、转铁蛋白饱和度、维B12、叶酸,必要时加查甲状腺功能、肝肾功能,找原因对路子。青少年、孕产妇、素食者、慢病人群,更建议定期评估。

如何开始?今天就把一个点拎起来:把入睡时间提前半小时;或把早餐从“只有咖啡”升级为“主食+蛋/奶+深绿叶菜+一份水果”;或把下午的会议改成“走着开”。下周再加第二个点,三周后基本成习惯。气色是长出来、养出来的,不是一次“加油”能解决。

上面的建议针对一般人群的日常调养,不能替代医生面对面的判断。如果你已在服药、合并慢性病、或准备备孕,请先和医生或营养师沟通,再按个人情况微调饮食和运动计划。愿你把日子过得有规律、饭菜吃得有章法、身体动得有节奏,脸上自然带着好气色。

鼎盛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。